Werner Wrage - "Faltbootfahrten im Wattenmeer - Erlebtes Watt"

Das Projekt | Über Werner Wrage | Das Buch | Die Fotoalben |

LISTLAND

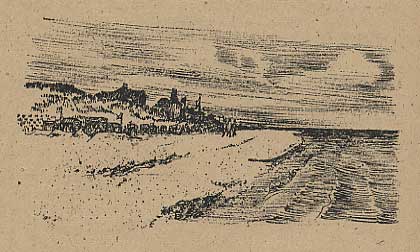

Sie mußten sich beeilen, daß sie noch bei einigermaßen günstigem Wasserstand von den hohen Watten in der Nähe des Dammes herunterkamen in die großen Priele und Wattströme, die nach Norden führten. Sie waren erst froh, als sie wieder in den Booten saßen, den Schlick von den Beinen hatten und mit festen Paddelschlägen nach Norden streben konnten, wo fern wie eine Fata Morgana die weißen hohen Dünen des Listlandes herüberwinkten.

"Du bist Orplid, mein Land, das ferne leuchtet", zitierte Inge etwas zu pathetisch, aber alle drei empfanden wirklich das Sagenhafte, das märchenhaft Schöne, die Formvollendung dieser Dünenketten, die wie eine Gralsburg aus sich selbst zu leuchten schienen. Es lag etwas Unwirkliches in diesem Landschaftserlebnis, so, als ob sich hinter diesen Formen und Farben plötzlich tiefste Geheimnisse der Schöpfung enträtseln sollten, als stände man vor den Pforten einer anderen - der wahren - Welt.

Sie waren eine ganze Zeit schweigend dahingepaddelt, jeder mit seinen Gedanken beschäftigt. Dann rief Heio Inge leise an. Sie wandte den Kopf und hielt inne, um ihn herankommen zu lassen. Heio erinnerte sich, daß er schon einmal ähnliche Gedanken, wie er sie jetzt wieder hatte, seinen Freunden mitteilen wollte, daß aber nur Inge es verstanden hatte, warum er so etwas sagen mußte. Als er anfing, tastend und nach Worten suchend von diesem "Torerlebnis" zu sprechen, sah Inge ihn groß und ernst an.

"Ja, Heio! Mir geht es auch so, aber ich fürchte mich, davon zu sprechen - darum meine pathetische Anwandlung vorhin."

Sie hatten nun wieder tiefes grünliches Wasser unter ihren Booten, nachdem sie oft über flache Stellen hingetrieben waren, auf denen ganze Rasen von Seegras im Wasser wogten. Hier in den Watten hinter Sylt war manches anders, auch im Tier- und Pflanzenleben, wie sie es sonst gewohnt waren.*)

*) Seit 1931 findet man hier z. B. die Pantoffelschnecke (Crepidula), die mit Saataustern aus Holland eingeschleppt wurde und jetzt auch auf den Miesmuschielbänken vorkommt.

Die Abbrüche des Morsumkliffs mit dunklen tertiären Sanden und Tonen und den weißen Kaolinschichten lagen hinter ihnen, auch die niedrige Marschsenke, die Morsum und Keitum trennt. Bevor der Eisenbahndamm gebaut wurde, strömte oft bei Sturmfluten das Meer über dieses flache Land und trennte Sylt in zwei Inseln.

Auch Keitum schwamm vorüber, mit seinen schönen alten Friesenhäusern, die rethgedeckt und mit blitzenden Fensterscheiben hinter Steinwällen und windgescherten Hecken inmitten blühender Gärten lagen. Heio dachte an die Handweberei in dem Friesenmuseum, und daß er in seinem ersten Semester eine junge Kunstgewerblerin, die dort arbeitete, sehr gern gehabt hatte. Und nördlich vor dem Dorf auf einem Hügel, von dem man weit ins Watt sehen konnte, stand die Keitumer Kirche, die das Wahrzeichen Sylts ist, auch sie umgeben von Steinwällen und windgescherten Büschen. Er erzählte den ändern von dem Tipkenhügel, der südlich des Dorfes aufragt, und von dem Biikenbrennen, das noch vor kurzem dort, wohl als ein Rest heidnischen Brauches, aufflammte wie anderswo die Johannisfeuer.

Sie kamen nun in einen tiefen Wattstromarm und hatten rechts von sich, wie sie auf der Seekarte feststellten, den Buttersand, der eben aus der Flut tauchte, und links den Rauling, über dem in der Ferne Munkmarsch zu sehen war.

Dann hatten sie es geschafft und waren im Pander Tief. Heio erzählte den andern, wie er früher, als noch nicht der Eisenbahndamm fertig war, mit dem Wattschiff von Hoyerschleuse nach Munkmarsch gefahren war. Damals mußte dieses Tief auch benutzt werden.

Über dem weißen Kliff bei Braderup zog sich braune Heide hin. Heio vermeinte die vielen alten Hügelgräber darauf sehen zu können und erzählte die Sagen von den Riesen und Steinzeitzwergen, die sich darum ranken. Jan und Inge schauten mit dem Glas hinüber, wo fern der Leuchtturm von Kampen sich über dem Roten Kliff erhebt.

Heio hatte eine bisher kaum gezeigte Angst vor dem Trockenfallen auf dem Watt. Er war einmal bei Keitum unmittelbar an der Küste bis an den Leib in den Schlick gesunken, und er vertrat die Anschauung, daß die Watten hier hinter Sylt besonders gefährlich und unheimlich seien. Als Jan das bezweifelte, versuchte er es damit zu begründen, daß hinter den Inseln das Meer ruhig und daher dort der Schlickfall auch besonders groß sei. Vor allem gelte das von der Rieseninsel Sylt. Er erzählte auch eine Geschichte von notgelandeten Fliegern, die im Lister Watt unfern der Küste wenige Meter von ihrem Flugzeug entfernt im Schlamm versunken wären.

So ließen sie sich mit der letzten Ebbe im Pander Tief weiter nach Norden treiben. Als sie an der Wattecke Leghorn vorüber waren, kenterte der Strom. Sie arbeiteten gegen die aufkommende Flut und gegen leichten Nordwest und landeten bei Hochwasser nördlich der Klappholttaler Vogelkoje, nicht weit von der Blidselbucht.

Hinter einem Strandwall von Seegras und Seetang, der braun und kräftig riechend in der Sonne lag, stiegen Dünen empor mit großen Büscheln graugrünen Strandhafers. In den Senken duckten sich silbergraue Kriechweiden, und stellenweise war der Boden mit Heidekraut und würzig duftendem Krähenbeerengestrüpp bedeckt. Mit vollen Zügen sog Heio den Duft ein und erzählte seinen Freunden von den Weiten Lapplands, wo diese Pflanze das Gesicht, ja, den Duft der Landschaft bestimme. Er hielt sie auch für ein Überbleibsel aus der Eiszeit.

"Wißt ihr", sagte er, "ich war ja in meinem ersten Semester als Werkstudent auf Sylt in einem der Jugendlager. Ich mußte Geschirr spülen und Betten anstreichen. Es war im März und April. Nebliges und kaltes Wetter! Oft waren die Dünen überreift, und doch war es eine herrliche Zeit. So einsam und groß war diese Welt in dem zeit- und uferlosen Grau des Nebels. Kein Badegast und kein Menschenlaut störte die Stille der unberührten Natur, vor allem hier oben im Norden, im Lister Dünengebiet. Da fühlte ich mich oft im Nebel um 20 000 Jahre zurückversetzt. Da schienen die weißen Zungen der Wanderdünen mir riesige Gletscher zu sein, zu deren Füßen sich die Tundra duckte, jene Pflanzen, die ihr hier seht und die ja wirklich Tundrapflanzen sind."

"Ich habe schon in den Dünen Hörnums eine ähnliche Vorstellung gehabt", gestand Jan.

"Ich will euch hier noch etwas Besonderes zeigen!" fuhr Heio fort. "Wenn Inge mit den Spaghetti fertig ist und wir unsern Hunger gestillt haben, gehen wir mal zu der Vogelkoje rüber."

"Zur Vogelkoje?" fragte Inge. "Ist das wieder eine Einrichtung zum Vogelschutz?"

"Nein, im Gegenteil. Es ist eine Einrichtung zum Vogelmord."

"Auf der Karte von Amrum stand auch "Vogelkoje", und ebenso las ich es neben Rantum im Süden Sylts. Ich wollte damals schon fragen, was das eigentlich ist, kam aber davon ab", sagte Jan.

Nach dem Abendessen wanderten sie am Watt ein wenig nach Süden und standen bald vor einem niedrigen Wall, der auf der Wattwiese ein großes Grundstück umzog, das mit Buschwerk gefüllt schien. Als sie durch eine Pforte in das Innere drangen, stellten sie fest, daß hinter dem Wall, der eigentlich eine Art Deich war, sich ein uralter Wald befand.

Aber die Bäume waren durch den ewigen Westwind so gewachsen, daß sie sich an der Erde zu schlängeln schienen. Sie wuchsen alle schräg nach Osten, und sobald sie sich etwas über das Niveau des Walles erhoben, starben die hervorragenden Zweige ab, so daß die Stämme von außen wie Buschwerk wirkten. So boten die Bäume, zwischen denen hohes Farnkraut wucherte, das Bild eines unberührten, fremdartig grotesken Märchenwaldes.

Schweigend gingen Jan und Inge hinter Heio her, der sie durch das verwunschene Paradies führte, über modernde Baumstämme hinweg, die, mit smaragdenem Moos überwuchert, den verwachsenen Pfad sperrten, an hohem Farnkraut vorüber, auf dem der Schimmer der Abendsonne lag, der durch das Laubwerk spielte. Der Sumpfboden schwankte. Hohe Schilfbüschel ragten auf und flüsterten schaurig im Abendwind.

Plötzlich standen sie hinter einer halbversunkenen, schilfgedeckten Hütte, die das Märchenhafte der Umgebung noch verstärkte. Dahinter erhoben sich schilfgeflochtene Mattenwände, die sich kulissenartig überdeckten. Zwischen ihnen trat man an einen Graben, der jenseits mit einem Wall eingefaßt war. Darüber waren Netze gespannt, und in der Nähe der Hütte endete die Pfeife, wie Heio diese Einrichtung nannte, in einer Art Reuse. Sie gingen am Pfeifengraben nach der andern Seite. Er wurde immer größer und mündete plötzlich in einen viereckigen kleinen See. In jeder Ecke dieses Sees gewahrten sie den Eingang zu solch einer Pfeife mit darüberliegenden Netzen.

"Zur Frühjahrs- und Herbstzeit, wenn die ungeheuren Vogelschwärme nach Norden oder Süden ziehen, ist das Watt bevölkert von Hunderttausenden von Wildenten, Wildgänsen und allen möglichen anderen Vogelarten. Diese Vögel sind glücklich, wenn sie einen Süßwasserteich gefunden haben, der so einsam und verlassen und urwüchsig ist wie dieser und zudem so schön geschützt liegt. Seit Anlage dieser Vogelkojen darf auch in ihrer Umgebung kein Lärm gemacht werden, wenigstens nicht während der Fangzeiten.

In großen Mengen fallen die Tiere auf dem ruhigen Wasserspiegel ein, um sich von ihrer Wanderschaft zu erholen und neue Kräfte für den Weiterflug zu gewinnen. Auf dem See schwimmen auch zahme Lockenten. Der Vogelfänger streut nun an der Pfeife, auf die gerade der Wind steht, Futter ins Wasser. Er selbst steht unsichtbar hinter den Rethkulissen. Die Lockenten schwimmen sofort auf das Futter zu, und die wilden Enten folgen ihnen.

Kaum sind genügend Tiere in der Mündung der Pfeife, zeigt sich ihnen der Fänger hinter der Schilfkulisse. Die Tiere erschrecken und fliegen hoch, stoßen gegen das Netz, fliegen wieder aufs Wasser und schwimmen in panischer Hast immer weiter in die Pfeife hinein, bis sie in der Reuse enden. Dort sitzt ein Gehilfe des Fängers und dreht einer Ente nach der andern das Genick um. So werden oft Hunderte von Enten an einem Tag erbeutet. Da das lautlos geschieht und kein Schuß fällt, so schöpfen die Tiere auf dem Teich keinen Verdacht."

"Das ist ja scheußlich", sagte Inge empört. "Wird denn heute noch auf diese Weise der Vogelfang ausgeübt?"

"Vor nicht allzulanger Zeit wurde er es noch. Aber sonst sind die meisten Vogelkojen stillgelegt, und diese ist gar Naturschutzgebiet, und kein Tier wird hier mehr getötet."*)

*) 1947 wurde auf den Föhrer Vogelkojen wieder gefangen.

"Das ist ein Glück, daß diese Zeit vorbei ist", sagte Inge, "aber mir ist durch deine Erzählung die Lust vergangen, hier weiter zu sein. Mir ist, als ob das Blut der gemordeten Tiere hier noch die Luft vergiftet. Es ist wie in einem Schlachthaus."

"Aber Entenbraten und Beefsteak ißt du doch ganz gerne", meinte Jan trocken. Inge sah ihn empört an und schwieg. Heio lachte. Als sie zurückgingen, sagte er: "Und doch verstehe ich dich, Inge. Der Gedanke, daß ein Tier sterben muß, um uns zu nähren, ist vielleicht zu ertragen, aber wenn ein Massenmord einsetzt, wie im Schlachthaus oder auch hier, so erschrecken wir. Grundsätzlich ist aber kaum ein Unterschied dazwischen. Wenn wir unsern Gefühlen gegenüber konsequent sind, so müssen wir schon Vegetarier werden, Inge."

"Ich könnte auch mit Milch und Eiern, mit Butter, Olivenöl und Pflanzenkost gut auskommen!" meinte Inge.

Auf dem Rückweg schritten sie durch ein kleines Wäldchen von Kiefern und Birken und dann am Strande entlang. Da und dort hatte man die Bergkiefer angepflanzt, die hier gut fortkam. Zwischen den zackigen Formen der Restdünen, die von den Wurzeln des Strandhafers festgehalten wurden, und den weißen Zungen der Wanderdünen, die wie Gletscher wirkten, schufen diese Pflanzen ein ganz alpines Landschaftsbild.

Als sie am Zelt ankamen, war die Dämmerung hereingebrochen. Dunkler und dunkler wurde es. Auf dem Watt, das schon wieder vom Wasser verlassen war, schrien sehnsüchtig und klagend die Tüten. Wie ein riesiger blutroter Lampion hing der eben aufgegangene Mond in dem dunklen Türkis des Abendhimmels. Nur im Nordwesten hinter den Dünen stand noch ein helles Licht.

Am andern Morgen legten sie bei Hochwasser das kleine Stück bis nach List zurück, überquerten die Wattbucht des Königshafens und landeten beim Ellenbogen, um hinüber nach der Insel Röm zu schauen. Im nächsten Jahr wollten sie weiter nach Dänemark, über Röm, Manö, Fanö zum Skalling und durch die Strandseen der einsamen jütischen Westküste zum Limfjord. Auch diese Fahrt sollte zu einem der interessantesten Erlebnisse werden, und mit ihr begann eine Reihe von Auslandsfahrten, von denen sie bisher nur zu träumen gewagt hatten.

Aber nun war ihre Zeit abgelaufen. Für dieses Mal hieß es heimwärts fahren. Gegen die scharfe Ebbe, die aus dem Lister Tief ihnen entgegenstand, fuhren sie nach List zurück. Dort bauten sie ihre Boote ab, verpackten sie und rollten sie auf ihren kleinen Wägelchen zur Station der Inselbahn.

Dann wanderten sie durch das Friesendorf und aßen Lister Austern von der Austernbank draußen im Tief. Sie trafen in der gekachelten Stube einen Vogelfreund, der von der kleinen Vogelinsel Jordsand gekommen war, die List gegenüber im Wattenmeer liegt. Sie hatten sie bei ihrer heutigen Fahrt liegen sehen. Es war ein Schwabe, der dem Verein für Vogelschutz Jordsand angehörte und auf der Insel mit einem besonders konstruierten Fernrohrobjektiv Vogelaufnahmen gemacht hatte. Er war ganz begeistert, als er von den Faltbootabenteuern der drei hörte, und wollte sich so schnell wie möglich auch solch ein Fahrzeug anschaffen, um damit seine Beobachtungen noch besser durchführen zu können. Da der Zug erst am andern Tage fuhr, wollten die drei noch ein letztes Mal in der Einsamkeit der unberührten Dünenlandschaft Sylts schlafen und zogen mit einem Zelt am Abend hinaus nach Westen.

Es war ein langer Weg. In dem weichen Sand sanken sie tief ein und kamen bei jedem Schritt mit ihrer Last nur wenig voran. Aber die Landschaft war von einer Größe, die die bisherigen Eindrücke noch in den Schatten stellte. Ihr Weg führte durch olivfarbene Tundratäler, die angefüllt waren von dem herben Duft der Krähenbeeren. Hier und da lagen moorige Stellen, an denen die Täler bis zu dem Grundwasserhorizont ausgeblasen waren. Dort hatte sich Torfmoos angesiedelt, und in ihm standen da und dort die Blattrosetten der wie mit funkelnden Tauperlen besetzten, roten, behaarten Fangblätter des Sonnentau.

Dazwischen jäh aufragende, mit Heidekraut bewachsene Dünengebirge, aus denen zuweilen schneeig weiße Wanderdünenzungen hervorleckten! Unberührt und niemals betreten schienen sie, nur vom Winde geriffelt, der singend darüber hinstrich.

Der helle Schrei der großen Silbermöwen, dieser Charaktervögel Sylts, gellte durch die winddurchsauste Einsamkeit. Überall auf den Dünenkämmen saßen diese herrlichen Tiere. Sie stießen auch auf die schweigsam Dahinwandernden herab, als wollten sie ihnen die Augen aushacken. Dann waren wohl Nester und Junge in der Nähe. Mitunter sahen sie ein graues Möwenküken, das sich zwischen Dünengras oder Krähenbeeren versteckte.

Und dann lag sie plötzlich vor ihnen, die große Lister Wanderdüne, ein weißer, mehrere Kilometer langer Sandwall. Steil fiel die Leeseite nach Osten ab. Als sie an ihrem Fuße standen, hing sie wie drohend über ihnen. Unaufhörlich rieselte der feine Sand herab. Sie sahen, wie bei dem leichten Wind die Kante des Abhanges schon durch den wandernden Sand unscharf schien, den der Luftzug über den Rand blies und der dann im Windschatten herabsank. So schritt die Düne weiter. Unablässig, immer weiter wanderte sie. Sie sahen, wie sie alte, bewachsene Hänge verschüttete.

Heio erzählte ihnen von den Ortschaften, die man abbrechen mußte, weil die Düne in die Häuser und Kirche drang. Auch List gehörte dazu. Alt-List liegt heute draußen in der Brandung.

Jan erzählte von den Wanderdünen der Kurischen Nehrung, die Bäume verschütteten, deren Reste nach vielen Jahren an der Luvseite zum Vorschein kamen, und von dem Pestfriedhof von Nidden, der unter dem Sand verschwand und dessen Gebeine heute im Dünental wieder freigeweht werden.

Sie stiegen den rieselnden, weichen Steilhang mühsam empor. Obwohl er fast senkrecht wirkte, behauptete Heio, daß es nur 50 Grad seien. Als sie oben waren, überblickten sie eine weite Sandfläche, die sich sanft nach Westen senkte und von einigen zackigen Dünenspitzen überragt war, die noch als Reste der einst zerstörten Düne sich durch das gelbbraune Wurzelgeflecht des Strandhafers hielten.

Hier und da standen einige Kuppen mit frischen grünen Strandhaferbüscheln, die in dem stäubenden Sand, der die Fläche heraufwehte, besonders gut gediehen.

Vor der Düne lag ein weites Heidekraut- und Moortal, das nach Westen von einer Dünenkette begrenzt wurde, die es vom Strand und vom Meer trennte. Man hörte nun schon das Rauschen der Brandung von der offenen See, die man in bläulichem Dunst hinter den Stranddünen schimmern sah.

Sie schritten den sanften Luvhang der großen Wanderdüne hinab. Während der ganzen Wanderung hatten sie fast kein Wort gesprochen. Sie waren ganz Auge, Ohr, Gefühl, ganz Sinnenmensch. Sie nahmen diese Landschaft in sich auf, um sie sich für immer als unverlierbaren Besitz anzueignen.

Vor der Düne gerieten sie auf einen dunklen feuchten Sandstreifen, der unmittelbar hinter einem niedrigen, mit Strandhafer bewachsenen Sandwall lag. Der feuchte Sandgrund gab federnd nach, und sie sanken wie in Moorschlamm in ihn ein. Die Stelle war nur knietief, aber Heio berichtete, daß auf der Kurischen Nehrung Vieh und Menschen in solchen Triebsandstellen vor den großen Wanderdünen umgekommen sein sollen. Jan hielt das für eine Fabel.

In dem moorigen Tal, das sie nun durchwanderten, kreuzten sie einige Male in ziemlich gleichen Abständen niedrige, mit Strandhafer, Krähenbeeren und Heidekraut bewachsene Sandwälle, die parallel zur Wanderdüne zu laufen schienen.

"Das sind die alten Füße der großen Wanderdüne", sagte Heio. "An keiner Stelle der Nordseeküste hat man einen so tiefen Einblick in die geheimnisvolle Zeitenuhr und in das Leben der Landschaft wie hier. Einst war die Düne aus dem stäubenden Sand unter Mithilfe der Pflanzen emporgewachsen und war schließlich ganz mit Vegetation bedeckt, wie die alten bewachsenen Dünen, die wir überkletterten.

Aber von Zeit zu Zeit haben wir besonders große Sturmjahre an unserer Küste. Manche glauben, daß das mit den elfjährigen Sonnenfleckenperioden zusammenhänge. Dann faßt der Sturm in irgendein Kaninchenloch oder auch in die Trittspur eines Menschen, bläst den losen Sand heraus, daß die Wurzeln unterhöhlt werden und absterben. Ganze Fetzen der Vegetationsdecke kann er dann vernichten, und schließlich ist ein tiefer Windeinbruchkessel entstanden.

Der herausgewehte Sand bildet nun eine wandernde Masse, die entweder wie eine Gletscherzunge nach Osten zeigt oder gar in breiter Front nach Osten rückt, wie es diese große Wanderdüne tut. Fortwährend wird der lockere Sand den sanften Luvhang emporgeweht, um an dem steilen Leehang hinabzusinken. Dadurch zieht die Düne langsam fort. Nur ihr Fuß bleibt stehen, weil dort der Wind nicht so anpacken kann und die Wurzeln auch kräftiger im feuchten Grund verankert sind.

Nach einer Reihe von Jahren aber kann die Düne wieder zum Stillstand kommen und zuwachsen. Dieser Vorgang muß sich hier mehrfach in ziemlich gleichen Abständen wiederholt haben. Ihr seht hier ja eine ganze Reihe von diesen alten Dünenfüßen parallel vor der Wanderdüne liegen. Ganz ergründet in allen Zusammenhängen scheint mir aber dieser seltsame Rhythmus noch keineswegs."

"Auch wenn man diese Besonderheiten nicht kennt, ist der Eindruck der Lister Wanderdüne unvergeßlich", sagte Inge und blickte auf die ungeheure gebirgsartige Sanderhebung zurück. "Ich habe mir das immer so wüstenartig vorgestellt, aber eigentlich hast du recht, Heio, es erinnert hier alles mehr noch an Gletscher und Tundra."

Sie hatten mittlerweile die Stranddünen erreicht. An einigen Stellen hatte die Sturmflut des Meeres sie durchbrochen. Wracktrümmer und Strandgut lag versandet in diesen Einbruchstälern. Mitunter hatte man versucht, sie durch künstliche Strandhaferanpflanzungen und Reisigzäune, die den Sand halten sollten, zu schließen, aber oft waren diese Bauten von der übermächtigen Natur wieder zerstört worden.

Sie bauten ihr Zelt im Schutz einer Düne, badeten am menschenleeren Strand, suchten noch einmal Muscheln, Seesterne und Einsiedlerkrebse an einer alten Buhne und saßen dann auf einem hohen Dünenkliff, um Abschied von der Einsamkeit zu nehmen, von der großen freien Wildnis.

Einzelne Wolken segelten im frischen Nordwest über den Himmel. Sie kamen von dort, wo die Sonne versunken war. Aber über dem orgelnden dunklen Meer stand bis tief in die Nacht eine fremde Helle, als ständen dort wiederum die Tore offen zu einer jenseitigen Welt.

Es war Heio, als er mit seinen schweigenden Gefährten dort oben auf der Düne saß, als ob er betete. Er wußte nicht was. Aber es war kein Bitten um irgend etwas, es war ein starker jubelnder Dank an den Schöpfer und Erhalter, ein wenig jene gewaltigen Harmonien vernehmen zu können, die Himmel, Meer und Erde erfüllen.

Da fühlte er eine schmale, feste, braune Hand auf der seinen. Es war Inge - aber sie schaute ihn nicht an. Ihr Blick lag ruhig in einem fernen Licht, das über den dunklen Wassern stand. Heio aber wußte, daß Meer und Watt, daß Sonne, Wind und Sand und Inge zusammengehörten und daß sie alle seine Heimat waren und er sie nie missen wollte.

Rot zuckte in der Nacht noch einmal ein Feuer aus Treibholz vor ihrem Zelt. Sie saßen und starrten in die Flammen und lauschten in die Einsamkeit. Morgen würden sie in einer anderen Welt sein, von der sie nicht begriffen, daß sie so nah dieser Urnatur sein konnte. Sie erlebten in dieser Nacht wie einen Abschiedsgruß noch ein ganz besonders starkes Meerleuchten. Eine weiche Dünung kam aus der Dunkelheit, und die überkippenden Wellen glommen spukhaft als glühende grünlich-weiße Bänder auf. Da packte sie wie ein Rausch der Gedanke zu baden. Sie rissen sich die Kleider vom Körper und tauchten durch die Wellen. In geheimnisvollem, milchigem Licht leuchteten ihre Körper unter Wasser. Feuerstrudel bildeten sich hinter dem Arm, der die Flut teilte, und Tausende von Funken flimmerten auf der Haut, wenn sie sich aufrichteten. Der Himmel hatte sich mit Wolken bezogen, so daß kein anderes Licht in der Welt schien als das, was aus dem Meere brach. Schwimmend und hingegeben dem Zauber der Stunde verloren sie für einen Augenblick die Orientierung, wähnten mit Schrecken sich verlassen und allein im Urmeer, bis das Rauschen der Strandbrandung sie ans Ufer des Lebens zurückrief.

Als sie am andern Tag mit der kleinen Dünenbahn nach Westerland fuhren, als sie in dem mondänen Luxusbad spazierengingen, in die Läden schauten, dem Klang der Kurkapelle zuhörten und die vielen geputzten und geschmückten Frauen am Strand sahen, wurde ihnen etwas klar, was sie noch nie so stark empfunden hatten.

Viele dieser Menschen, die hier Ferien spielten, die in ihren Strandkörben und Burgen und neben den bunten Flaggen saßen und aufs Meer schauten, lebten eigentlich immer noch in ihrer Stadt, und das Meer war gleichsam nur gemalte Kulisse. Wieviele dieser Menschen wohl von der wahren Welt wußten, in der sie ihr Ameisenleben führten? Wieviele es wohl ahnten, welche freie herrliche Wildnis sie umgab?

Der Zug trug die drei Freunde heimwärts. Sie lehnten am Fenster. Jetzt rollten die Räder über den Damm von Sylt hinüber zum Festland - zurück in die Stadt.

Da war es noch einmal! Das Wattenmeer, das ihnen so unvergeßliche Erlebnisse geschenkt hatte!

Eine junge Dame lehnte mit ihrem Begleiter am Fenster. Sie hörten, wie sie sagte: "Ach, komm rein! Da ist nur dies langweilige Watt!"

Die drei Gefährten lächelten. Was wußten die Menschen vom Watt, von diesem unheimlichen Meeresboden - von der Landschaft des Werdens und des Vergehens - von seinem Leben, das seltsam und fremd dem Grund entsteigt - von diesem nackten und erhabenen Urleib einer Landschaft, den Gottes Finger täglich neu modellieren. - Die Ebbe war eingetreten. Weit draußen schimmerten Sandbänke und Schlickflächen, über denen Vogelschwärme wie Wolken standen. Aber die Flut würde wiederkommen. Das wußten sie. Man mußte nur die großen kosmischen Gesetze kennen oder sie zu erfühlen suchen. Dann ordnete man sich leicht und bewußt in die Schöpfung ein. Sie hatten es gelernt. Sie würden auf ihre Tide warten.

spierentonne.de - über das Leben am, im und auf dem Wasser ©Roland Stelzer Impressum